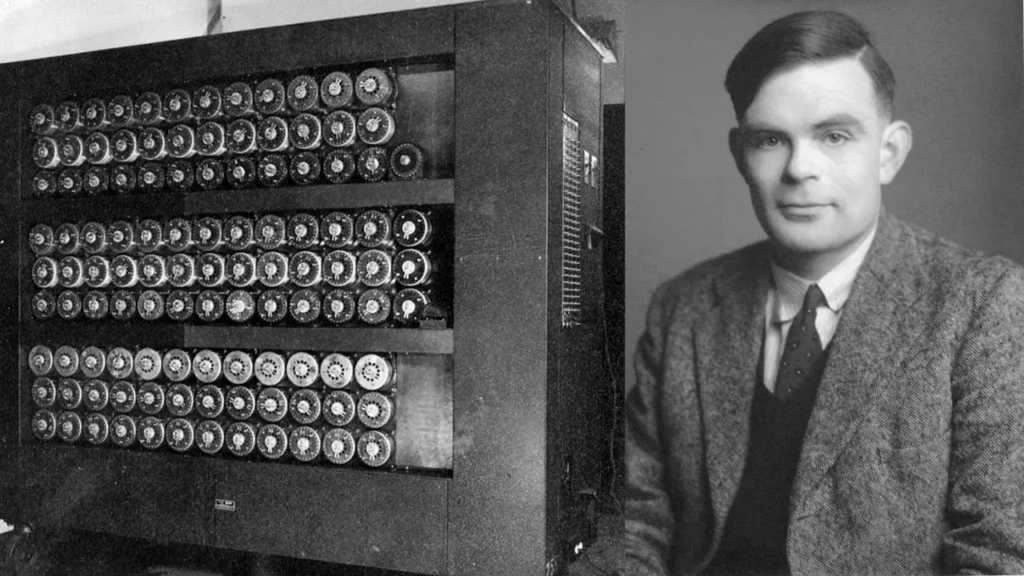

“機器能夠思考嗎?” 帶著這個具有挑戰性的問題,艾倫·圖靈,通常被稱為現代人工智慧之父,踏上了一段深刻的旅程,旨在解開機器認知的奧秘。圖靈誕生於計算科學尚處於萌芽階段的時代,他是一位富有遠見的先驅,預見了一個機器有一天將與人類智慧相媲美的世界。他開創性的工作為數字革命奠定了基礎,他的概念框架催生了一個致力於理解人工智慧潛力和侷限性的全新研究領域。本文將帶我們回顧人工智慧豐富而多樣的歷史。

人工智慧之旅:路線圖

人工智慧歷史的敘述經過精心構建,旨在讓您全面瞭解深度學習時代之前和之後的人工智慧。我們將首先追溯人工智慧的起源,然後探索神經網路的複雜網路,觸及它們最早的版本。接下來,我們將討論經典機器學習技術佔據主導地位的階段,深入瞭解它們的優勢和貢獻。

人工智慧何時開始?人工智慧的起源

無生命物體復甦的概念一直是古代故事的一部分,從希臘神話中的自動機到猶太民間傳說中的哥倫布。然而,讓機器“思考”的科學探索始於不久前。但首先,讓我們簡要了解人工智慧歷史上最重要的時期。

艾倫·圖靈與現代計算

在20世紀40年代,圖靈提出了“通用機”的概念,這種機器能夠模擬任何計算。他在1950年提出的“圖靈測試”成為了判斷機器智慧的黃金標準。

達特茅斯研討會

1956年,“人工智慧”一詞誕生於一場傑出人物的聚會,其中包括約翰·麥卡錫和馬文·明斯基。這次活動鞏固了人們的信念,即機器智慧原則上可以被定義和實現。

基於邏輯的系統

紐厄爾和西蒙的早期程式,如邏輯理論家,認為可以使用符號和規則來創造智慧。

神經網路

羅森布拉特在20世紀50年代提出的感知器是機器學習的先驅。然而,明斯基和佩珀特指出的其侷限性,一度阻礙了人們對該領域的熱情。

基於規則的專家系統

在20世紀70年代和80年代,人工智慧轉向專家系統,DENDRAL和MYCIN在複製人類決策方面發揮了帶頭作用。

儘管人工智慧在資金和關注度方面經歷了起起落落,但解決圖靈關鍵問題的動力卻從未停止,為21世紀的創新做好了準備。

隨著20世紀的推進,各種人工智慧技術和正規化應運而生,從遺傳演算法到模糊系統。然而,每種方法都存在自身的侷限性。對真正機器智慧的追求仍在繼續,雖然人工智慧經歷了資金和興趣減少的時期,通常被稱為“人工智慧寒冬”,但種子已經播下。回答圖靈的原創問題的探索從未停止,為21世紀的變革性進步奠定了舞臺。

神經網路的謎團

當我們想到人腦時,我們常常對其處理資訊、建立聯絡和產生見解的能力感到驚歎。這個由神經元、突觸和電脈衝組成的複雜網路,是自然界能力的燈塔。自然而然地,當科學家試圖複製智慧時,他們轉向了這個錯綜複雜的系統尋求靈感。這就是人工智慧中神經網路領域的起源。

一個神經網路是一種計算模型,其靈感來源於生物神經系統如何處理資訊。其核心,神經網路的目標是識別模式,就像我們的大腦一樣。從在照片中識別心愛之人的面孔到在嘈雜的咖啡館中理解口語,我們的大腦可以毫不費力地完成這些任務。神經網路渴望將類似的技巧帶給機器。

第一個人工神經網路是什麼樣的?

人工神經網路的故事始於一個名為“感知器”的想法。感知器本質上是生物神經元的簡化模型。它接收多個二進位制輸入,對其進行處理,然後產生單個二進位制輸出。感知器的魅力在於它能夠“學習”並調整其引數以更接近正確的輸出。

想象一個決策裝置試圖根據顏色和大小等屬性對水果是蘋果還是橙子進行分類。如果它分類錯誤,它會調整其內部引數,稍微改變其判斷標準,然後再次嘗試。隨著時間的推移,透過足夠的示例,它在執行此任務方面變得更好、更準確。

然而,感知器也有其侷限性。雖然它在當時是一項突破,但它只能處理線性可分的資料。這意味著如果你要繪製資料點,感知器只能在可以用直線將它們分隔開的情況下區分類別。更復雜、交織的資料超出了它的能力範圍。馬文·明斯基和西摩爾·佩珀特在20世紀60年代後期指出了這一侷限性,導致人們對神經網路的熱情一度減退。

透過我們精心挑選的免費課程,深入瞭解人工智慧領域。

無論您熱衷於計算機視覺、Python 還是深度學習,我們的初學者訓練營都是您的起點。立即開始您的 AI 之旅!

為什麼神經網路對人工智慧至關重要?

神經網路對人工智慧的重要性類似於建築物地基的重要性。如果沒有堅實的地基,它就會坍塌。同樣,如果沒有神經網路,我們今天看到的許多先進的人工智慧能力將仍然是一個夢想。

神經網路,特別是當它們發展成被稱為深度學習的更深層次的架構時,為機器提供了一個框架,使它們能夠理解、生成和分類海量資料中的複雜模式。每一次互動、每一次搜尋、每一張影像和影片都包含著傳統演算法難以處理的模式和細節的層次。

隨著人工智慧的不斷發展,神經網路在複製人腦的奇蹟方面變得越來越出色。它為未來鋪平了道路,在這個未來,機器能夠真正地“思考”和“學習”,而這些曾經被認為是人類獨有的領域。

從神經網路到經典機器學習:進化轉變

雖然神經網路提供了基礎,但20世紀60年代和70年代的挑戰——例如感知器的侷限性——將該領域引向了其他途徑。這種轉變導致研究人員探索了一系列演算法和策略,統稱為經典機器學習。

為什麼發生轉變?

1. 計算限制:如前所述,直到2010年代初,深度神經網路巨大的計算需求超出了大多數可用硬體的能力。相比之下,經典技術通常在計算上更有效率,並且可以在標準硬體上執行,這使得它們更易於在實際應用中使用。

2. 透明度和可解釋性:金融和醫療保健等行業優先考慮可以解釋和證明其決策的模型。經典演算法,尤其是決策樹或線性迴歸,提供了這種可解釋性。神經網路及其數千甚至數百萬個引數的決策更加不透明。

3. 有限的資料可用性:深度學習模型通常被描述為“資料飢渴”。現在提供大量資料集的數字爆炸在2010年代之前並不那麼明顯。經典技術通常在較小的資料集上表現良好,這使得它們適合當時的資料環境。

4. 成熟的工具包和庫:到2000年代,為經典機器學習服務的軟體庫(如 Python 的`scikit-learn`)已經成熟且有良好的文件記錄,使研究人員和從業者能夠相對輕鬆地實施這些技術。

5. 不同的問題,不同的解決方案:並非所有問題都需要神經網路的強大功能。對於許多工,經典技術提供了令人滿意甚至最先進的結果。這種多功能性使它們成為許多領域的常用工具。

6. 感知器的侷限性:明斯基和佩珀特突出強調了感知器無法處理非線性可分資料,這導致人們對神經網路的熱情減退。

經典機器學習的進步

決策樹:這些是用於決策的樹狀模型。在每個樹節點上,都會做出進一步分支的決策,這使得它們具有可解釋性和透明性。ID3 或 C4.5 等演算法成為建立決策樹的流行方法。

支援向量機 (SVM):SVM 於 20 世紀 90 年代推出,成為一種強大的分類工具。它們透過找到最優地將資料劃分為類的超平面(或二維空間中的直線)來工作。SVM 能夠透過將資料轉換為更高維的空間來處理非線性資料。

貝葉斯網路:這些機率圖模型透過有向無環圖表示一組變數及其條件依賴關係。它們提供了一種結構化、視覺化的方法來處理資料中的不確定性。

K均值聚類:一種無監督學習演算法,K均值旨在根據相似性將未標記的資料分類到不同的簇中。

整合方法:諸如Bagging和Boosting之類的技術結合多個模型以提高效能。例如,隨機森林演算法使用決策樹的整合來做出更準確的預測。

經典機器學習為何重要

通用性:這些技術靈活且可以應用於各種任務,從分類到迴歸到聚類。

效率:鑑於當時計算能力的限制,許多經典演算法比深度神經網路更有效率且更具可擴充套件性。

現代人工智慧的基礎:在此期間發展起來的理解和原理為許多現代進步奠定了基礎。諸如偏差-方差權衡、過擬合和正則化等對當今人工智慧至關重要的概念,都是在這一時期完善的。

經典技術:直至2012年的主導地位

2012年之前的時期由經典機器學習技術主導。在這個時代,人工智慧社群利用這些技術來解決各種問題,從金融到醫療保健,從機器人到自然語言處理。

2012年之前的標誌性應用

搜尋引擎:早期的搜尋演算法利用諸如TF-IDF(詞頻-逆文件頻率)和PageRank之類的技術對網頁進行排名,並將這些技術與其他機器學習模型結合以實現個性化。

金融預測:線性迴歸、時間序列分析和SVM等演算法被用於預測股價、評估信用風險和演算法交易。

醫學診斷:決策樹和貝葉斯模型被用於透過分析症狀和醫學檢查結果來輔助診斷。

機器人:SLAM(同時定位與地圖構建)等技術使用經典演算法幫助機器人導航和繪製其環境地圖。

自然語言處理:在基於神經網路的模型佔據主導地位之前,情感分析、機器翻譯和文字摘要等NLP任務採用了隱馬爾可夫模型和樸素貝葉斯分類器等技術。

復甦:神經網路再次崛起

在科學史上,有很多想法出現得太早了。這些想法被人們想到,但隨後被擱置,直到技術得到改進。在人工智慧的故事中,神經網路也經歷了這種情況。它們被遺忘了一段時間,但在一段時間的休眠之後,隨著計算能力的激增而得到增強,神經網路再次出現,將人工智慧帶入了一個新的黃金時代。

催化劑:增強的計算能力

摩爾定律的實踐:英特爾聯合創始人戈登·摩爾曾經預測,微晶片上的電晶體數量大約每兩年就會翻一番,從而導致計算能力激增。幾十年來,這一觀察結果一直成立,導致處理器速度和效能呈指數級增長。

圖形處理單元(GPU):GPU最初設計用於渲染影片遊戲圖形,但後來成為人工智慧的改變遊戲規則者。其針對並行執行許多工而最佳化的架構非常適合神經網路的基本矩陣運算。

分散式計算和雲平臺:隨著AWS、Google Cloud和Azure等雲計算平臺的興起,研究人員現在可以按需訪問大量的計算資源,從而能夠運行復雜的大規模神經網路模型。

神經網路的進步

深度學習的出現:隨著計算能力的增強,神經網路現在可以“更深”,具有更多層,使它們能夠以越來越複雜的方式處理資料。這導致了“深度學習”的出現。傑弗裡·辛頓、揚·勒丘恩和約書亞·本吉奧等先驅開始探索多層神經網路,在經典機器學習模型無法解決的任務中取得了突破。

資料集和大資料:數字時代帶來了大量的資料。每一次點選、搜尋和社交媒體帖子都為這片浩瀚的海洋做出了貢獻。神經網路,尤其是深度學習模型,在大型資料集上蓬勃發展,從中提取出人類難以察覺的模式和見解。

基準測試和競賽:Kaggle和ImageNet大規模視覺識別挑戰賽等平臺為研究人員提供了一個測試和改進其神經網路模型的平臺。這些競賽推動了創新,神經網路經常勝過其他方法。

端到端學習:與通常需要人工設計特徵的經典方法不同,深度學習模型可以直接從原始資料中學習,無論是影像、文字還是聲音。這種能力減少了對領域特定專業知識的需求,並使神經網路應用更加通用。

這意味著什麼

神經網路的迴歸極大地改變了人工智慧。以前,有一些工作是計算機無法完成的,例如識別圖片內容、快速翻譯或像人一樣說話。現在它們可以做到這些。

這種變化是巨大的。如今的神經網路,在強大的計算機的支援下,比舊的神經網路要好得多。這一變化使人工智慧能夠完成更多的事情,影響著企業、學術界和我們的日常生活。

簡而言之,關於神經網路的早期想法需要當今的計算機才能真正發揮作用並展現其全部力量。

過渡到深度學習時代

多年來,一直使用較舊的計算機方法。但在2000年代後期,情況開始發生變化。我們擁有了更多資料和更強大的計算能力,尤其是在GPU方面。

2012年很重要,因為它宣佈了深度學習的主導地位,AlexNet在ImageNet挑戰賽中取得的突破性表現成為了催化劑。在這個突破性事件之後,我們的敘述將轉向2012年至2017年期間卷積神經網路(CNN)的快速發展,強調它們對影像分類和目標檢測的貢獻。隨著我們越來越接近今天,我們將研究2017年後的轉型時代,在此期間,基於Transformer的語言模型開始崛起,最終在最新的AI模型中實現了語言和影像的複雜融合。

深度學習後時代:AlexNet的影響

深度學習後時代由一個名為AlexNet的模型開啟。雖然到2012年,卷積神經網路(CNN)並不是一個新概念,但它們在大型舞臺上尚未發揮其全部潛力。AlexNet在2012年ImageNet大規模視覺識別挑戰賽(ILSVRC)中的勝利不僅僅是一場勝利;它是一個具有變革意義的時刻,強調了深度學習,尤其是CNN,在重塑人工智慧格局方面的強大力量和潛力。

AlexNet現象

深度和複雜性:AlexNet是一個具有八層深度的架構——五層卷積層,後面跟著三層全連線層。它展示了更深的神經網路可以捕捉到早期模型無法捕捉到的資料中的複雜模式。

ReLU啟用函式:AlexNet普及了整流線性單元(ReLU)啟用函式的使用。它證明了ReLU可以幫助深度網路比傳統的啟用函式(如tanh或sigmoid)更快地收斂,並緩解梯度消失問題。

Dropout:為了解決大型網路常見的過擬合問題,AlexNet引入了Dropout技術。透過在訓練期間隨機丟棄單元,它防止單元過度適應,使模型更加魯棒。

GPU上的並行化:該模型在兩塊NVIDIA GTX 580 GPU上進行了訓練,展示了GPU並行化在訓練大型神經網路方面的潛力。這種能力在其訓練效率和效能中發揮了關鍵作用。

ImageNet挑戰賽的意義

ILSVRC,通常被稱為ImageNet競賽,是一項年度競賽,其中模型的任務是將影像分類到1000個類別中。ImageNet是一個龐大的資料集,包含超過一百萬張帶標籤的影像。贏得這項挑戰賽不僅僅關乎學術聲望;它證明了模型處理現實世界中大規模資料的能力。

當AlexNet超越第二名選手,將分類錯誤率降低了近10%。這一勝利強調了深度學習,特別是CNN,不僅在理論上強大,而且在實踐中具有變革意義。

連鎖反應

深度學習研究的激增:2012年之後,專注於深度學習的研究論文、研討會和會議數量顯著增加。許多人受到AlexNet架構的啟發,導致了後續模型(如VGG、GoogLeNet和ResNet)的開發。

行業採用:公司迅速認識到深度學習在影像分類以外的任務中的潛力,從虛擬助手中的語音識別到線上平臺中的推薦系統。

人工智慧的民主化:AlexNet提供的概念驗證加速了深度學習框架和庫(如TensorFlow和PyTorch)的開發,使更廣泛的社群能夠訪問深度學習。

雖然深度學習後時代是由無限的創新、突破和人物塑造的,但AlexNet在2012年的勝利是一個決定性的時刻。它強調了從傳統人工智慧方法轉向深度神經網路的承諾,使其成為現代人工智慧結構的基石。

從AlexNet到超越:CNN的演變(2012-2017)

2012年,AlexNet取得了巨大的成就,這僅僅是人工智慧激動人心時代的一個開始。

從2012年到2017年,影像分類和目標檢測領域經歷了快速發展,卷積神經網路(CNN)處於領先地位。這些年以創新、增強和模型的興起為標誌,這些模型突破了CNN所能實現的界限。

關鍵CNN架構年表

1. VGG(2014):由牛津大學視覺幾何組開發,VGG展示了網路深度的好處。VGG的配置範圍從11層到19層,其結構既簡單,又比其前身更深刻。儘管其計算量很大,但其結構成為了深度學習研究的參考點。

2. GoogLeNet/Inception(2014):由Google的研究人員推出,GoogLeNet將Inception模組推到了最前沿,該模組透過巧妙地利用不同大小的卷積運算來實現更有效的計算。值得注意的是,GoogLeNet在當時以比其他模型少得多的引數實現了其效能,突出了網路架構相對於純粹深度的重要性。

3. ResNet(2015):由微軟研究院開發,殘差網路或ResNet解決了訓練極深網路的問題。透過引入“跳躍連線”或“捷徑”,它允許梯度透過這些連線流動,解決了梯度消失問題。ResNet最深的變體擁有驚人的152層,但它們更容易最佳化並實現了更低的訓練誤差。

4. Faster R-CNN(2015):雖然前面提到的模型主要解決了影像分類問題,但Faster R-CNN徹底改變了目標檢測。透過引入與檢測網路共享卷積特徵的區域提議網路(RPN),它以高效的訓練和評估時間實現了最先進的目標檢測分數。

5. YOLO(You Only Look Once,2016):目標檢測領域的一個正規化轉變,YOLO將該任務視為迴歸問題,在一趟前向傳遞中預測邊界框和類別機率。這種方法不僅新穎,而且速度極快,使即時目標檢測成為可能。

6. MobileNets(2017):認識到在移動和嵌入式系統上部署模型的必要性,Google推出了MobileNets。透過使用深度可分離卷積,它降低了計算成本,而不會顯著影響準確性,為適用於邊緣裝置的輕量級、高效的CNN鋪平了道路。

更廣泛的影響

基準測試和競賽:ImageNet 挑戰賽繼續發揮著關鍵作用,成為這些架構的基準。每年,比賽都見證著錯誤率的降低,證明了技術的飛速發展。

遷移學習:模型,尤其是 VGG 和 ResNet 等,變得越來越流行用於遷移學習,其中預訓練模型被微調用於新的任務。這大大減少了許多應用中對大型資料集和計算資源的需求。

硬體創新:對高計算能力的需求推動了硬體的進步。英偉達,特別是推出了專門針對深度學習的 GPU,從而縮短了訓練時間。

行業融合:CNN 在研究實驗室的成功轉化為現實世界的應用。從安全系統中的面部識別到製造業中的缺陷檢測,再到移動應用中的增強現實,CNN 的影響力已無處不在。

總而言之,2012 年至 2017 年期間對於基於影像的 AI 任務來說是徹底的革命性時期。這導致模型變得更深、更高效、更具適應性。CNN 從一個充滿希望的概念發展成為不可或缺的工具,不僅用於影像分類或目標檢測,還用於更廣泛的人工智慧應用領域。

基於 Transformer 模型的出現:2017 年至今的語言革命

2017 年預示著“Transformer”的到來,這是一種新穎的架構,最終將重塑自然語言處理 (NLP) 甚至更廣泛領域的格局。

Transformer 的誕生

由 Google 的 Vaswani 等人發表的奠基性論文,其標題恰如其分地為“注意力機制是所有你需要的東西”。這項工作引入了 Transformer 架構,該架構摒棄了之前最先進模型(如 LSTM 和 GRU)中使用的迴圈層。相反,它採用了一種名為“注意力機制”的新機制,使模型能夠關注輸入資料的不同部分,類似於人類在處理資訊時關注特定細節的方式。

自注意力機制:這使得模型能夠權衡序列中不同單詞或標記的重要性,使其能夠捕捉文字中的長距離依賴關係,這是傳統 RNN 難以做到的。

並行處理:與順序 RNN 不同,Transformer 併發處理標記,優化了訓練速度。

可擴充套件性:在資源充足的情況下,Transformer 可以擴充套件到識別更復雜的資料模式。

兩個基於 Transformer 的突破性模型

GPT:OpenAI 的 GPT 展示了無監督學習的強大功能,展現出類似人類的文字生成能力,並在各種 NLP 任務中表現出色。

BERT:Google 的 BERT 利用雙向上下文,預測句子中缺失的單詞。它在多個 NLP 基準測試中樹立了新標準。

Meta AI 的Llama 2在設定聊天機器人領域的新基準方面邁出了重要一步。其前身 Llama 透過響應提示生成文字和程式碼而掀起了波瀾,就像其聊天機器人同行一樣。

超越 NLP

有趣的是,Transformer 的影響力並不侷限於語言。研究人員開始將其應用於其他領域,包括

1. 視覺 Transformer (ViT) 將影像分割成固定大小的塊,線性嵌入它們,然後以類似於 NLP 中序列的方式進行處理。這種方法在某些視覺基準測試中挑戰了 CNN 的主導地位。

2. 蛋白質結構預測:該架構在預測蛋白質結構方面得到了應用,證明了其多功能性。

行業與學術界融合

1. 人人可用的預訓練模型:GPT 和 BERT 以及它們後續的迭代版本都以預訓練模型的形式釋出。這使得高階 NLP 功能民主化,使全球開發人員能夠針對特定應用(從聊天機器人到內容生成和語義搜尋)微調這些龐然大物。

2. 創新平臺:基於 Transformer 的模型的成功催生了 Hugging Face 等平臺,這些平臺提供了大量的預訓練模型,並使 Transformer 模型的部署幾乎成為即插即用。

在 2017 年之後,Transformer 的影響力是不可否認的,其架構標誌著一次決定性的飛躍,創新與應用的結合為人工智慧設定了新的視野。

融合時代:2021 年以來 Transformer 融合語言和視覺

在人工智慧研究中,掌握一個領域通常會導致綜合創新。到 2021 年,最初專注於語言的 Transformer 開始同時處理視覺和文字。這種融合為改進聊天機器人和人工智慧模型打開了大門,這些模型能夠識別影像與其描述之間的聯絡。

關鍵創新和模型

1. CLIP(對比語言-影像預訓練):OpenAI 的 CLIP 代表了正規化轉變。CLIP 不是分別在視覺和文字資料上進行訓練,而是在大量影像與自然語言描述配對的資料集上進行訓練。這使它能夠在文字的上下文中理解影像,反之亦然。例如,給定一個文字描述,CLIP可以識別相關的影像,而給定一個影像,它可以生成或選擇合適的文字描述。

2. DALL·E:OpenAI 的另一個突破性模型,DALL·E,展示了 Transformer 在根據文字提示生成影像方面的強大功能。它可以接受像“一個有兩個頭的火烈鳥形狀的茶壺”這樣奇思妙想的短語,並生成視覺上連貫、通常充滿趣味性的表示。該模型證明了語言和視覺如何在人工智慧的生成能力中深度交織。

3. ViLBERT 和 LXMERT:這些模型概括了多模態學習的本質。透過在影像和文字資料上聯合訓練,它們在需要理解視覺和語言之間關係的任務(如影像字幕和視覺問答)上取得了最先進的結果。

影響和應用

1. 搜尋引擎:多模態 Transformer 預示著搜尋引擎的新時代。使用者可以使用影像進行搜尋並期望獲得文字結果,或者輸入文字查詢以檢索相關的影像,所有這些都具有更高的準確性。

2. 可訪問性:這些進步在增強視障人士的工具方面發揮了重要作用,為影像提供更豐富的描述,並更好地理解文字提示中的視覺上下文。

3. 教育和內容創作:在教育環境中,人工智慧模型可以根據文字內容生成說明性影像,幫助視覺學習。

4. 娛樂和遊戲:遊戲行業看到了這些模型在根據敘事描述建立遊戲環境方面的潛力。在前期製作階段,指令碼描述可以更準確地視覺化。

未來的道路

在 Transformer 中融合語言和影像重塑了人工智慧的潛力,引發了關於新增音訊和觸覺的疑問。人工智慧將如何透過更多輸入來把握上下文和情感?文字和視覺在 Transformer 中的這種融合提升了機器的理解能力,從單模態理解過渡到多模態理解。這種令人興奮的轉變讓每個人都在期待人工智慧的下一個進步。

結論 – 人工智慧的歷史

人工智慧的故事不僅僅是演算法和技術;它是人類渴望駕馭自身認知能力的反映。從艾倫·圖靈的早期思考到今天先進的 Transformer,人工智慧反映了我們對自然智慧和機器智慧的不斷理解。

歷史不僅僅是事件的記錄;它是未來的基礎。人工智慧的豐富歷史強調了一個真理:技術源於人類的夢想、社會的需求、團隊合作,以及有時是偶然的發現。超越程式碼和資料,人工智慧是人類好奇心、毅力和願景的產物。

展望人工智慧的歷程及其潛力,很明顯,這不僅僅是機器學習,更是人類發現自身的過程。當我們塑造人工智慧時,它反過來重塑著我們的世界。

人工智慧的未來將借鑑其過去,我們有責任以其歷史的智慧為指導,將其引向我們最高的願望。